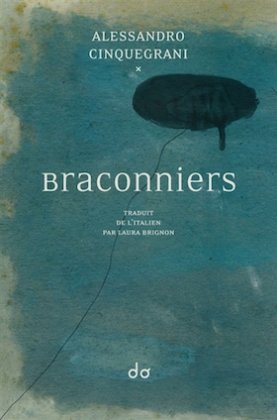

Braconniers

« Tous les matins, avant l'aube, une femme sort d'une maison de cantonnier, parcourt douze kilomètres sur une voie ferrée désaffectée et se couche juste après le tournant trop serré, en attendant le train "qui fera tomber sa tête en bas de la digue, dans le fleuve". Tous les matins, un homme, son nuage d'expiations amères tenu en laisse, parcourt ces mêmes douze kilomètres pour ramener sa femme à la maison.

Sept jours durant, face au regard morne d'Elisa, dans un monologue rythmé, obsessionnel, envoûtant, Augusto dévoile progressivement les fantômes de son passé, laissant apparaître ses secrets, ses failles, ses culpabilités. Le chant d'une vie consumée, la litanie d'une tragédie familiale aux accents bibliques, l'histoire d'une damnation, une allégorie du dernier siècle de l'Italie, et aussi, peut-être, un manuel de résistance pour devenir braconniers, clandestins de la pensée à l'heure de la banalité.

“Le tournant, je n'ai pas peur, c'est tous les matins pareil depuis trop de matins, je marche sur la voie en évitant de poser les pieds sur les cailloux, je prends le tournant, je le dépasse, je la rejoins, couchée par terre ou vingt centimètres au-dessus, je l'enjambe, je m'assieds sur un rail, les pieds sur l'autre, sors une cigarette et l'allume, ce matin comme tous les matins. Elle a une saveur de goudron et me brûle le nez, tout en haut du nez, je me dis que je n'ai rien mangé ce matin et pas beaucoup hier soir, la cigarette m'écoeure, c'est pour ça que je la fume, me dis-je, assis sur le rail à côté d'Elisa couchée sur le rail, qui attend que le train fasse tomber sa tête en bas de la digue, dans le fleuve, j'aspire, évidemment elle ne bouge pas, comme si je n'étais pas là, comme si je n'existais pas : un Canadair est passé, dis-je. Je n'attends pas de réponse, cela va de soi, je ne me tourne même pas et ne manifeste aucun agacement, je fume tranquillement assis sur un rail, les pieds sur l'autre, ma cigarette à la main, non, je n'attends plus de réponse, je n'attends ni réaction ni commentaire, je réfléchis, la fumée dans le nez.” »

[présentation de l'éditeur]

Sept jours durant, face au regard morne d'Elisa, dans un monologue rythmé, obsessionnel, envoûtant, Augusto dévoile progressivement les fantômes de son passé, laissant apparaître ses secrets, ses failles, ses culpabilités. Le chant d'une vie consumée, la litanie d'une tragédie familiale aux accents bibliques, l'histoire d'une damnation, une allégorie du dernier siècle de l'Italie, et aussi, peut-être, un manuel de résistance pour devenir braconniers, clandestins de la pensée à l'heure de la banalité.

“Le tournant, je n'ai pas peur, c'est tous les matins pareil depuis trop de matins, je marche sur la voie en évitant de poser les pieds sur les cailloux, je prends le tournant, je le dépasse, je la rejoins, couchée par terre ou vingt centimètres au-dessus, je l'enjambe, je m'assieds sur un rail, les pieds sur l'autre, sors une cigarette et l'allume, ce matin comme tous les matins. Elle a une saveur de goudron et me brûle le nez, tout en haut du nez, je me dis que je n'ai rien mangé ce matin et pas beaucoup hier soir, la cigarette m'écoeure, c'est pour ça que je la fume, me dis-je, assis sur le rail à côté d'Elisa couchée sur le rail, qui attend que le train fasse tomber sa tête en bas de la digue, dans le fleuve, j'aspire, évidemment elle ne bouge pas, comme si je n'étais pas là, comme si je n'existais pas : un Canadair est passé, dis-je. Je n'attends pas de réponse, cela va de soi, je ne me tourne même pas et ne manifeste aucun agacement, je fume tranquillement assis sur un rail, les pieds sur l'autre, ma cigarette à la main, non, je n'attends plus de réponse, je n'attends ni réaction ni commentaire, je réfléchis, la fumée dans le nez.” »

[présentation de l'éditeur]